Песня как сценарий судьбы

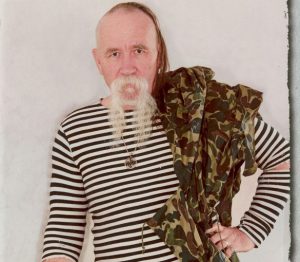

Сегодня наш гость – поэт, критик, член Союза писателей России Константин Паскаль.

Рязань, 28 июня — Областная Рязанская Газета

Как известно, 2015 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом литературы. «Областная Рязанская Газета» продолжает серию публикаций, в которых знакомит читателей с рязанскими авторами.

– Костя, давай начнём с самого главного для писателя – с книг. Сколько их у тебя?

– У меня три маленькие книжки стихов. Первая издана в 1999 году, а третья в 2004 году. Знаешь, книжки для меня не были чем-то главным. И если бы судьба не толкала, я бы их, может, и не издавал.

– А что же для тебя было главным?

– Для меня всегда были важнее публикации. Мне казалось это честнее: ты приходишь в журнал – и всё по-честному: если твои стихи что-то стоят, они публикуются, если ничего не стоят – до свидания. У меня где-то около 200 публикаций в самых разных изданиях. И дома стоят три чемодана журналов – всё авторские экземпляры, которые мне присылают отовсюду. У меня до сих пор что-то выходит в разных альманахах. А книжку и в 90-е, и сейчас, может издать кто угодно, были бы деньги.

– И всё-таки расскажи про книжки.

– Все они для меня дороги. Почему? Первую книжку «В саду теней» я издал одновременно с окончанием Высших литературных курсов Литературного института. Это некий итог учёбы. Почти все стихи, что есть в книжке, публиковались, то есть они все проверенные. Вышла она в издательстве Литинститута.

И сделал мне этот подарок мой друг юности, однокурсник по пединституту Женя Гребнев. Он просто сказал: «Костя, хочу, чтобы у тебя была книжка». Я сделал её как можно скромнее, так как мне неудобно было издавать за счёт друга. Хотя друг-то был готов любую сумму заплатить и потом удивлялся, что книжка такая тоненькая.

Вторая книжка «Синие поляны» выпущена официально в государственном издательстве, то есть её утверждали на уровне губернатора. Но и здесь постарались друзья. Дизайн книги делал мой друг Иван Богданов, составлением занимался мой друг, поэт Нурислан Ибрагимов, послесловие писала профессор кафедры журналистики нашего пединститута, литературовед Ольга Ефимовна Воронова. И всё это при участии директора издательства «Пресса», моего друга Оксаны Гоенко, которая и пробила книгу на таком уровне.

Книгу «В дальние стороны» выпустило издательство «Поверенный» – тоже для меня бесплатно. Просто они предложили и издали. А составил эту книгу и написал к ней предисловие Борис Михайлович Шишаев, один из лучших писателей нашего времени. Эта книга для меня самая ценная, потому что это – знак качества. Я руку к ней не прилагал: как Борис Михайлович отобрал, как он составил, как он сделал – так всё и осталось.

– Тебя часто называют бардом…

– Я никогда не был бардом. Когда-то давно у меня была другая идея: мне было интересно работать и как музыканту, и как текстовику над песнями не для себя, а для кого-то, кому это нужно. Но своего исполнителя я найти не смог. Хотя не могу сказать, что поисками специально занимался, но если бы такой исполнитель появился лет 20 назад, то я готов был писать очень быстро и именно на заказ. У меня получалось.

Но потом годы шли, и я видел, что это никому не нужно. Пробивать самому, ехать в Москву, ходить кому-то предлагать – не в моём характере. Я понял для себя так: значит, мои песни никому не нужны, ну, может быть, это и хорошо. И надолго перестал писать.

– Но, тем не менее, ты и поёшь, и пишешь для других. Что случилось, почему передумал?

– Случилась странная история. Когда я понял, что ничего никому не надо, и решил на всё забить, одну мою песню услышали. И именно с неё началась вся моя писательская деятельность.

Подполковник Российской армии Виктор Григорьевич Шилин, который тогда работал в Центральном доме Российской армии, совершенно случайно услышал мою песню «Виктория» в домашнем застолье и сказал: «Эту песню люди должны услышать». Он познакомился со мной, расспросил, чем я занимаюсь. И стал убеждать, что мне необходимо писать. Я отвечал, что мне это ненужно.

– И как же он тебя убедил?

– У них в ЦДРА проводилось совещание военных писателей под эгидой Союза писателей России. И меня официально пригласили. У меня ещё не было ничего написанного, было только несколько песен. И вот человек, который оказался секретарём Союза писателей России, говорит: «Костя, спой, пожалуйста, свои песни». А я даже гитару не взял, но гитару мне нашли. Я спел.

А там сидели члены Союза писателей России, да ещё военные. И все старше меня, а я был пацаном. И мне сказали: «Слушай, парень, у тебя отличные песни. Ты как давно этим занимаешься?» – «Я вообще этим не занимаюсь. Я вот так случайно сюда попал». – «Тебе надо этим заниматься». Тут же какой-то журналист у меня взял текст песни в газету. Вот тогда появилась первая публикация.

– И что дальше?

– Дальше со мной очень серьёзно поговорила критик Лариса Баранова-Гонченко, она сказала: «Послушай, я видела много поэтов на своём веку, и все начинали по-разному. Конечно, ты этим ещё не занимался, но я тебе советую попробовать. И я тебе даю карт-бланш. Если ты за год соберёшь некий свод из 50, или хотя бы из 40 приличных стихотворений, я лично тобой займусь. Не получится – значит, не получится».

Через год привёз я эти 40 стихотворений. Какие-то она сразу зарубила, про какие-то сказала, что с ними надо сделать, а какие-то отобрала в стопочку. Видимо, чтобы показать кому-то ещё. А я уехал домой. Спустя какое-то время, мне пришло официальное приглашение уже на совещание молодых писателей СП России в Переделкино, куда я и поехал с этой стопочкой. Там я попал в семинар к Виктору Верстакову, поэту и классику афганской песни.

В итоге меня по рукописи приняли в Союз писателей. В Рязанском отделении Союза меня после этого многие встретили в штыки, так как у меня не было книг, а по правилам, чтобы вступить, нужно иметь две книги стихов. Но очень серьёзные люди дали мне рекомендации при вступлении в Союз писателей, и от меня невозможно было просто отмахнуться. К тому же я не был ни в чём виноват, мне честно выдали членский билет.

Но даже не это важно. А важно то, что следующим шагом стали Высшие литературные курсы Литературного института, куда меня направили от Союза. Чтобы туда поступить, тоже нужно было иметь книжку. И меня опять по этой же рукописи приняли. Лариса Баранова-Гонченко передала рукопись в Литинститут.

Правда, мне сказали, что нужна ещё рекомендация из Рязани. И, несмотря на то, что на тот момент меня не поставили на учёт в Рязанском отделении СП России, наш тогдашний секретарь, поэт Анатолий Солянкин написал мне рекомендацию. Вот какую роль в моей жизни сыграли песни.

– К какому мастеру ты попал на семинар в Литинституте?

– Я учился на семинаре критики у Владимира Ивановича Гусева. Это было шикарное время. Самое главное – он научил ничего не бояться. С тех про я не боюсь браться за любую литературную работу, стараюсь профессионально вгрызаться зубами во всё, за что берусь. После школы Гусева можно заниматься, чем угодно.

Кстати, поначалу Гусев даже не понял, когда я появился у него. «А почему вы пришли на семинар критики? У всех тут какие-то статьи есть, а вы, вообще, писали когда-нибудь критику?» Я говорю: «Нет». «Ну а почему вы пришли сюда? Первый раз в моей практике такое, вы же песни пишете, стихи, ну и идите на семинар поэзии». – «Знаете, Владимир Иванович, мне сказали, что только вы можете меня научить заниматься литературной деятельностью». – «Хорошо. Давайте, попробуем, но если через 2 месяца я увижу, что бесполезно, не обижайтесь, но вы перейдёте на другой семинар».

Через 2 месяца я написал свою первую критическую статью и написал неплохо, потому что он тут же опубликовал её в своём «Московском вестнике». Дальше я доучивался как человек, который правильно пришёл. В общем, благодаря всем этим людям, о которых я рассказал, моя судьба пошла совсем по другому сценарию. Поэтому я им благодарен на всю оставшуюся жизнь.

– Чем ты сейчас занимаешься?

– Моя работа, так или иначе, связана с писательством – это телесценарии, которые меня собственно и кормят. Также я пишу сценарии всевозможных областных и городских мероприятий, чему всегда сильно радуюсь, потому что эта работа связана с интересными людьми, с какими-то яркими культурными и литературными событиями. Для меня это важно – я занимаюсь пропагандой литературы, в том числе и рязанской.

Лариса КОМРАКОВА